帝釈⼭・台倉⾼⼭

Mt.Taishaku, Mt.Daikuratakayama

⼈⾥を離れた原⽣林のさらに奥、峠に連なる深⼭の⼆嶺

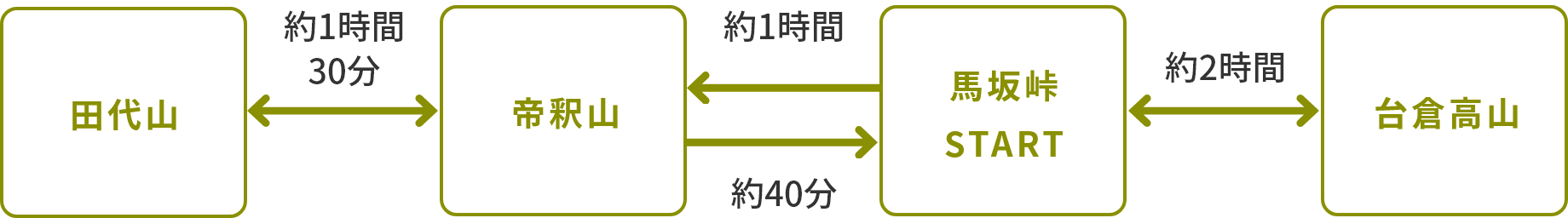

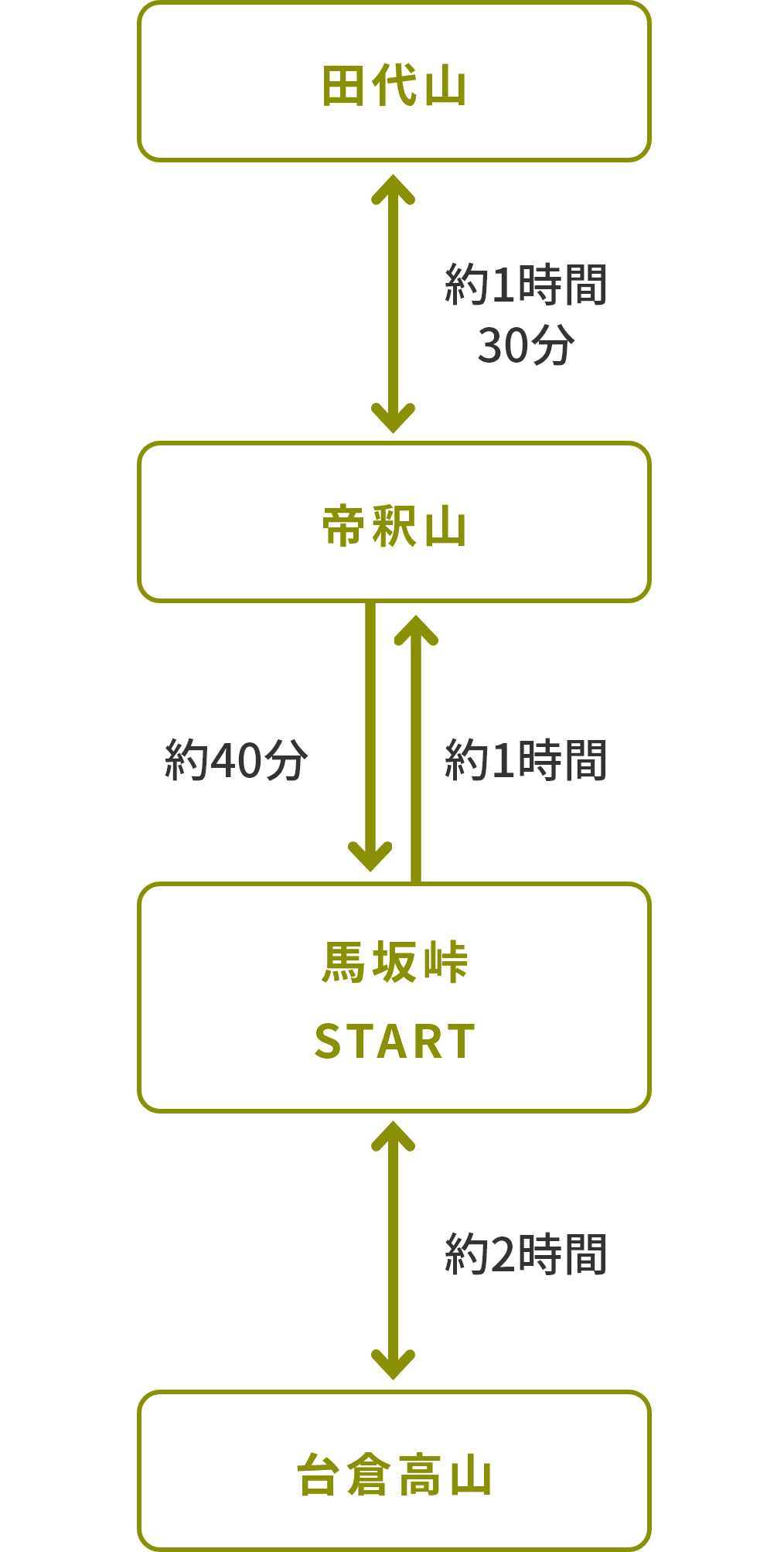

尾瀬国⽴公園の中において、⼈⾥離れた⼭深さを体感できるのが帝釈⼭と台倉⾼⼭です。原⽣林と渓流の林道をクルマで約15km(約50分)⾛ると2つの⼭共通の登⼭⼝である⾺坂峠へ辿りつきます。ここは中央分⽔嶺を分ける帝釈⼭脈のまさに鞍部といえる峠。尾瀬国⽴公園の豊富な雪解け⽔はこの⼭脈から尾瀬、三国⼭脈と連なって太平洋と⽇本海に別れます。

1⽇で2⽅向の⼭を登⼭される⽅はこの⾺坂峠駐⾞場がベースになります。駐⾞場付近に⽔場がないので夏場は多めの飲料⽔を車内に⽤意しておきましょう。登⼭⼝から北側が帝釈⼭・⽥代⼭⽅⾯、南側が台倉⾼⼭⽅⾯となります。

オフロードドライブを愉しめるダート林道

檜枝岐村の⽣活圏から林道川俣檜枝岐線をクルマで約50分⾛ると登⼭⼝の⾺坂峠へ辿りつきます。距離にして15km。⾈岐川の源流を遡上しながら峠まで続く原⽣林と渓流の道はダート(砂利道)区間が⻑く、村の中⼼部から800m以上の標⾼差を上がります。ふだんは味わえないオフロードコースです。軽⾃動⾞でも⾏くことも可能ですが、クルマは万全の整備で臨み、安全運転を⼼がけてください。※道幅が狭く車のすれ違いが難しい箇所があります。対向車が来た時は待避所で譲り合ってお進みください。

急登、しかし距離が短い帝釈⼭

⾺坂峠から帝釈⼭⼭頂までは約0.9kmです。ピークハントの距離としては⽇本の⼭の中でもかなり短い⽅でしょう。ところが標⾼差は270mと平均勾配は30%で、割合だけなら⽇本アルプスの急登と同等になります。登⼭前の準備運動は⼊念に⾏いましょう。

登⼭道は整備されていますが、むき出しの木の根や急な段差に気をつけてください。オオシラビソの美しい森の中を登ります。⼩休⽌で呼吸を整える際に、フィトンチッドを胸いっぱいに取り⼊れた森林浴でリフレッシュはいかがですか。

帝釈⼭の頂上は360度の眺望が開けて、燧ヶ岳、会津駒ヶ岳、⽇光連⼭、那須連⼭が⾒渡せます。しかしその割には街や⼈⾥が⾒えません。これは周辺の⼭々と削られた深い⾕によって私達の生活圏から隠れてしまっているためです。登⼭道が整備されるまで帝釈⼭は登頂する人も稀れな、知る人ぞ知る名⼭でした。幻の⼭と⾔われていた理由に納得します。⼭頂からさらに進めば⽥代⼭湿原へ⾜を伸ばすことが可能です。

静かな森と湿原を散策する台倉⾼⼭

帝釈⼭・⽥代⼭⽅⾯に⽐べると⼊⼭者が少なく静かな⼭歩きが味わえる台倉⾼⼭です。⼈が少ないといっても登⼭道は整備されているので歩きやすいです。登り始めはやや急ですが、尾根に出ると開けた稜線と樹林帯が交互に景⾊を変えます。途中には三段⽥代と呼ばれる湿原群があり、季節ごとの⾼⼭植物が彩ります。頂上まで3.5km、往復7kmの程よい⽇帰り登⼭が愉しめるコースです。

⾼⼭の遅い初夏に珠⽟の草花を訪ね歩く

帝釈⼭と台倉⾼⼭のハイシーズンは6⽉中旬の⼭開き前後から7⽉です。オオシラビソの鮮やかな新芽が彩る森の中では、オサバグサがあちこちに可憐な花を咲かせます。稜線に出ればブーケのように咲くシャクナゲ、湿原ではワタスゲが初夏の⾵に揺れて⽬を愉しませてくれるでしょう。尾瀬の湿原では開花期を過ぎた草花も標⾼の⾼い帝釈⼭脈の⼭々(帝釈⼭・⽥代⼭・台倉⾼⼭)では⾒頃だったりするので、諦めずにお越しください。